遺産分割・相続・遺言について弁護士に相談

Inheritance

遺産分割・相続・遺言について弁護士に相談

遺産相続問題を納得の解決へ

法律のプロがあなたの権利を守ります

遺産相続のトラブルは、多くの方が直面し得る身近な法律問題でありながら、日常生活に重大な影響を及ぼし得る問題でもあります。

法的な専門知識が不十分なまま手続きを進めてしまうと、不公平な相続財産の分配が行われ、納得のいかない結果となってしまうことも少なくありません。

また、遺産相続問題は、親族間の感情的な対立を引き起こし、深刻な争いに発展するリスクもあります。

そのため、遺産相続の手続きを円滑に進め、納得のいく結果に至るためには、法律の専門家である弁護士のサポートが非常に重要です。

まずは、

弁護士にご相談ください。

あなたのご不安やお悩みを伺いながら、最適な解決方法をご提案いたします。

特に、以下のようなご事情がある場合は、早期のご相談をお勧めいたします。

- 遺産の全体像が不明確な場合

- 忙しくて相続手続きに時間を割けない場合

- 親族間で対立している・対立が予想される場合

- 意思疎通が難しい相続人や行方不明の相続人がいる場合

- 親族間での直接話し合いを避けたい場合

- 法定相続分では納得できない場合

- 特定の相続人に贈与・遺贈がある場合

- 遺産が使い込まれていた場合

- 特別な貢献をしたため相応の取り分が欲しい場合

- 多額の借金がある場合

- 遺言書の内容に納得がいかない場合

こんなお悩みをお持ちの方は、

ぜひご相談ください!

-

お悩み

遺産の分け方を巡って

親族間で対立しているご提案

遺産の分け方を巡る親族間の対立が解決できない場合、弁護士を通して話し合いを行うことで、法的な視点から冷静に話し合いを進めることが可能です。

また、必要に応じて家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるなど、家庭裁判所の制度を利用した解決も図れます。スムーズかつ効果的な手続きによって納得のいく解決に至るために、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。 -

お悩み

自分以外の相続人が

誰かが分からない。ご提案

有効な遺産分割協議を行うためには、遺産分割協議に相続人全員が参加しなければなりません。そのため、遺産分割協議を行う前に、まずは親族の中で誰が相続人に該当するのかを確定する必要があります。相続人が誰かを調査するためには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本などを取得して、法定相続人を確認することが必要です。また、兄弟姉妹や甥姪が相続する場合には、亡くなられた方のご両親の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本なども確認する必要があります。その他にも、相続する方全員の戸籍謄本の確認も必要となります。このような調査を自力で行うことが難しい場合には、調査を弁護士に依頼することが可能です。

-

お悩み

遺産の全容が分からない。

ご提案

残された遺産の全容が分からなければ、遺産分割協議を行うことはできません。遺産の全容を把握するためには、亡くなられた方の銀行口座(通帳、残高証明書など)や不動産登記簿・固定資産税課税明細書、保険契約書、自動車の車検証などを調査することが必要です。このような調査を自力で行うことが難しい場合には、弁護士に依頼して専門的なサポートを受けることで、遺産の全容を適切に把握することができます。

-

お悩み

他の相続人に贈与・遺贈があり、

不公平に感じて納得できないご提案

亡くなられた方の財産が特定の相続人のみに贈与・遺贈された場合、そのままではその特定の相続人のみが多くの遺産を譲り受けることとなってしまい、不公平となる場合があります。そのような場合は、「特別受益」という制度を利用して、贈与・遺贈された財産を相続財産に加えることで、公平な相続を実現することが可能です。ただ、「特別受益」の計算には専門知識が必要であり、また、「特別受益」の話し合いは難航する場合が多いので、弁護士に依頼して専門的なサポートを受けることをお勧めします。

-

お悩み

遺産の維持や増加に貢献した分を、公平に受け取りたい

ご提案

亡くなられた方の財産の維持や増加に特別な貢献をしていた場合には、「寄与分」の制度を利用することで、その貢献に応じた財産を受け取ることができるかもしれません。「寄与分」が認められた場合は、法定相続分に相応の上乗せがなされることになりますので、相続における不公平感の是正を図ることができます。ただ「寄与分」の計算には専門知識が必要であり、また、「寄与分」の話し合いは難航する場合が多いので、弁護士に依頼して専門的なサポートを受けることをお勧めします。

-

お悩み

亡くなられた方の

遺言書が見つかった。ご提案

亡くなられた方の遺言書が見つかった場合、まずは家庭裁判所に提出して、「検認」という手続きを行わなければなりません。「検認」をしないで放置したり、開封してしまったりした場合は5万円以下の過料に処せられる可能性がありますし、封筒のみに押印がある場合には遺言書の効力が認められなくなってしまう可能性もあります。また、遺言書の内容が現実の状況とは異なっていた場合には、遺言書が無効とされる場合があります。さらに、複数の遺言書が発見された場合にも、いずれの遺言書が有効であるかを確認する必要があります。いずれの場合も、遺言書の有効性に不明点や争いがある場合は、弁護士に相談して適切な対応を取ることをお勧めします。

-

お悩み

遺言書の内容に納得できない。

ご提案

遺言書の内容が不公平であり、遺言書の通りに遺産を配分すると法定相続分の2分の1以下の遺産しか受け取れない場合には、遺留分侵害額請求ができる場合があります。遺留分侵害額請求を行うことで、多くの遺産を受け取った方から、侵害された遺留分相当額の金銭の支払いを受けることができます。ただ、多くの遺産を受け取った方が簡単に遺留分相当額の金銭の支払いをしてくれるとは限りませんし、遺留分の侵害自体は認めたとしてもその具体的な金額を巡って争いが発生することも少なくありません。そのため、遺言書の内容に納得ができない場合には、弁護士に相談して適切な対応を取ることをお勧めします。

-

お悩み

亡くなられた方に多額の借金が

あって相続したくない。ご提案

亡くなられた方に多額の借金がある場合は、相続放棄をすることで、借金を相続することを回避できます。また、亡くなられた方のプラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いかが不明である場合は、相続を限定承認することで、プラスの財産からマイナスの財産を清算して、なおプラスの財産が余った場合に限って財産を引き継ぐことが可能となります。ただし、相続放棄や限定承認は相続人が相続したことを知った日から3か月以内に手続きを行う必要があり、適切な手続きをしないでその期間が過ぎてしまうと普通に相続した(単純承認した)こととされてしまいます。そのため、亡くなられた方に多額の借金があって相続するかどうか悩んでいる場合は、早期に弁護士に相談して適切な対応を取ることをお勧めします。

-

お悩み

遺される家族のために、

遺言書を作成したい。ご提案

遺されるご家族間での争いを防ぐためにも、法的に有効な遺言書を作成することは大切です。ただし、遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類がありますが、それぞれについて法律に定められた作法に基づいて作成されていなければ有効ではありません。また、遺言書にご希望の内容を正確に反映させるためには、戸籍謄本や不動産登記簿、固定資産税課税明細書、預貯金通帳など、必要な資料を整えることが不可欠です。遺言書の作成に際しては、残されるご家族の争いを未然に防ぐために、弁護士に相談し、法的に必要な事項を確認し、適切に対応することが重要です。

もっと見る

Service

遺産分割・遺言・相続問題の概要

相続問題を納得の解決へ

あなたの権利を守ります

-

遺産分割協議

遺産の範囲・相続人の範囲・遺産の分け方などについて親族間で争いのある場合、交渉や調停・審判で解決を図ります。また、適宜「特別受益」や「寄与分」の制度などを利用して、相続の不公平を是正した納得のいく相続の実現を目指します。

-

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求を行うことで、遺言や生前贈与・死因贈与により多くの遺産を受け取った方から、侵害された遺留分相当額の金銭の支払いを受けることができます。

-

相続放棄・限定承認

借金や不要な土地などの財産を相続したくない場合には、相続放棄によって、相続財産の一切を放棄することができます。

-

遺言書作成

遺されるご家族のため、有効な遺言書を作成することができます。

Strong Point

遺産分割・遺言・相続問題におけるレイスター法律事務所の強み

-

Point

01納得のいく公平な遺産分割が

実現できる法的な専門知識が不十分なまま遺産相続の手続きを進めてしまうと、不公平な相続財産の分配が行われ、納得のいかない結果となってしまいかねません。

当事務所では、ご依頼者の納得のいく公平な遺産分割を実現するため、遺言書の有効性の検討・「特別受益」や「寄与分」の主張の他、不当利得返還請求や損害賠償請求などの法的請求が通る可能性などのあらゆる可能性を摸索・検討し、他の相続人との交渉や調停・審判などの家庭裁判所を利用した手続きを実施します。 -

Point

02複雑な相続手続きの一切を

任せられる突然のご家族のご逝去により、気持ちの整理もつかないまま、早期に相続手続きを求められ、何から始めればよいのか戸惑われる方も多いかと思います。しかし、相続手続きを放置すると適切な遺産分割ができなくなる可能性がありますし、相続手続きがさらに複雑化してしまう恐れもあります。

また、相続放棄・限定承認や遺留分侵害額請求などの厳格な期間制限が設けられている手続きもありますので、迅速な検討・対応が必要です。さらに、遺産分割協議はすべての相続人が参加していなければ無効となり、協議のやり直しとなってしまう可能性があります。こうした相続手続きを不安なく進めるため、当事務所では、相続人や遺産の調査から他の相続人との交渉、家庭裁判所を利用した手続きまで一切をお任せいただけます。専門家にお任せいただくことで、日常生活に与える支障を最低限度に留めつつ、適切な相続手続きを実施していくことが可能となります。 -

Point

03親族間の感情的な対立状況から距離を置くことができる

親族間という見知った間柄であっても、遺産分割という「お金」の問題が浮上するや否や、予想を超えた激しい争いに発展することも珍しくありません。見知った間柄であるからこそ、相手の横暴や我が儘としか思えない主張に納得ができず、受け流すことも放置することもできないこともあるものです。そうした状況の中、当事務所へご依頼いただくことで、感情的に対立している相手と直接顔を合わせたり、連絡を取ったりする必要は一切なくなります。ご依頼者が安心して日常生活を変わらずに送りながらも納得できる解決に向けて相続手続きを適切に進められるよう、当事務所が全力でサポートいたします。

-

Point

04有効な遺言書を作成できる

遺されるご家族間での争いを防ぐためにも、法的に有効な遺言書を作成することは大切です。ただし、遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類がありますが、いずれも法律に定められた厳密な要件を満たさなければ有効な遺言書とはなりません。

また、遺言書にご希望の内容を正確に反映させるためには、戸籍謄本や不動産登記簿、固定資産税課税明細書、預貯金通帳など、必要な資料を整えることが不可欠です。当事務所では、必要書類の収集から遺言内容の精査まで、弁護士が法的な観点から細やかに対応し、確実な遺言書作成をサポートいたします。 -

Point

05オンラインで全国対応可能

遠方のお客様にはオンライン相談をご利用いただけます。当事務所では、オンライン相談でも来所での対面相談と同様のサービスを提供しています。

また、ご契約書類の取り交わしも郵送対応が可能な上、ご依頼後もお打ち合わせもお電話やオンラインで行うため、一度も来所いただくことなく、全国どこからでも安心してご依頼いただけます。

Column

コラム

遺産相続に関する法律知識をわかりやすく解説。

Fee

費用

安心してご依頼いただけるよう、

弁護士費用の透明性を徹底しています。

遺産分割

| 着手金 | 27万5,000円(税込) |

|---|---|

| 事務手数料 | 3万3,000円(税込) |

| 報酬金 | 経済的利益の14.3%(税込)+22万円(税込) |

| 手続追加費用 |

|

| 日当 |

※事件終了時にご請求 |

遺留分侵害額請求

| 着手金 | 27万5,000円(税込) |

|---|---|

| 事務手数料 | 3万3,000円(税込) |

| 報酬金 | 経済的利益の14.3%(税込)+22万円(税込) |

| 手続追加費用 |

|

| 日当 |

※事件終了時にご請求 |

相続放棄

| 着手金 | 11万円(税込) |

|---|---|

| 事務手数料 | 2万2,000円(税込) |

| 報酬金 | 11万円(税込) |

遺言書作成

| 着手金 | 16万5,000円(税込) |

|---|---|

| 事務手数料 | 2万2,000円(税込) |

| 報酬金 | 11万円(税込) |

| 手続追加費用 |

|

遺言書執行

| 着手金 | 16万5,000円(税込) |

|---|---|

| 事務手数料 | 3万3,000円(税込) |

| 報酬金 |

|

遺言書の検認

| 着手金 | 11万円(税込) |

|---|---|

| 事務手数料 | 1万1,000円(税込) |

| 報酬金 | 11万円(税込) |

| 手続追加費用 |

|

| 日当 |

※事件終了時にご請求 |

Flow

ご相談の流れ

-

Point

01お問い合わせ

ホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEアカウント・お電話よりお問い合わせください。

お問い合わせの際に、お客様のご相談内容や現状のお困りごとなどをお伝えいただけましたら、内容を確認後、お客様のご都合のよい日時に合わせて、初回相談の日程を調整いたします。

基本的にはご来所いただいた上で対面でのご相談をお願いしておりますが、遠方のお客様はGoogleMeetでのオンライン相談※のご案内も可能です。 -

Point

02ご予約日程調整

お問い合わせいただきましたら、予約担当者より返信・折り返しの上、ご予約の日程調整をさせていただきます。ご相談の日時は、平日・土曜10時〜19時開始の枠までご案内可能ですので、予約担当者へご希望の日時をお知らせください。オンライン相談※の場合のみ、ご相談前日までに法律相談票フォームのご入力をお願いしております。

-

-

Point

04ご依頼・ご契約

当事務所へのご依頼をご希望の場合には、メールまたはお電話にて担当弁護士までご連絡ください。(※初回相談当日のご契約も可能。)

再度ご来所いただいた上で契約書類のご記入をお願いするか、もしくは契約書類をご希望のご住所地へご郵送いたします。

また、ご依頼前に担当弁護士よりお打ち合わせのお時間をいただくことがございますので、その場合にはご来所またはお電話でのお打ち合わせをお願いしております。 -

Point

05個別対応開始

ご契約書類のご作成及び着手時の弁護士費用のお支払いが完了次第、速やかに案件対応に着手いたします。

ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法やアプローチ・戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。

着手後もご不明点がございましたら、その都度お気軽にご相談ください。

※オンライン相談に関する注意事項

・交通事故に関するご相談については、東京都・神奈川県など近隣にお住まいで、当事務所までお越しいただくことが可能な方のみ承っております。

・債務整理・過払金請求に関するご相談については、オンライン相談は実施していません。

Faq

よくある質問

-

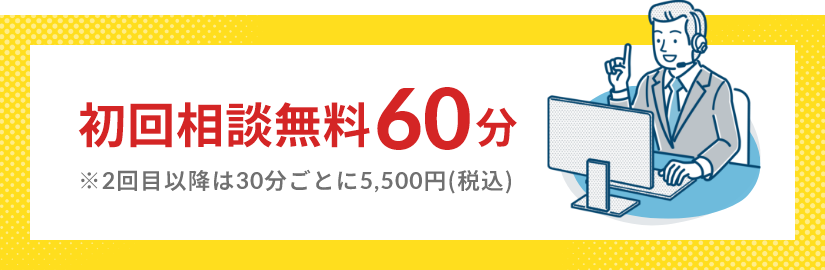

法律相談の費用はいくらですか?

1時間19,800円(税込)です。無料相談を実施している案件もございますので、詳しくは料金表をご確認ください。

-

土日や祝日の相談はやっていますか?

事前にご予約いただくことで土曜日の相談も可能です。

日曜・祝日の法律相談は現在実施していません。

ご相談予約は無料法律相談のお申込みフォームまたはお電話(0120-743-803)にてお問い合わせください。 -

法律相談をした場合には依頼しなければならないのですか?

ご依頼いただくことは必須ではありません。

初回相談のみのご利用でも全く問題ございませんので、ご安心ください。 -

60分以上相談したいのですが、可能ですか?

初回相談は60分までとさせていただいております。

60分を超える場合には、次回のご相談予約をお願いしております。 -

初回の法律相談を受ける方法を教えてください。

当事務所の法律相談は完全予約制となります。

法律相談のお申込みフォームまたはお電話(0120-743-803)にてお問い合わせください。 -

今からすぐに相談したいのですが可能ですか?

法律相談は完全予約制でのご案内となります。

ご予約状況や担当弁護士の都合により、当日のご相談をお受けできない場合がございます。

その場合には、最短で相談可能な日程をお伝えいたしますので、無料法律相談のお申込みフォーム又はお電話(0120-743-803)にてお問い合わせください。 -

電話やメールでの法律相談は可能ですか?

当事務所では初回の法律相談はご来所またはオンラインでの実施のみとしており、お電話やメールでのご相談はお受けしていません。

※2回目以降の継続相談や、ご依頼後の打ち合わせはお電話でも実施しています。 -

子どもと一緒に相談に行って良いですか?

お子様と一緒にご来所いただくことも可能です。ご予約の際にお気軽にお申し付けください。

-

弁護士に相談するようなことかどうかが分からないのですが。

ご相談内容が弁護士に相談するような問題なのかどうかを心配されているご相談者もおられます。

ただ、弁護士に相談するような問題なのかどうかを一番正確に分かっているのは、その案件に習熟している弁護士です。弁護士法人レイスター法律事務所では、弁護士に相談するような問題なのかどうかについても含め、ご相談者の抱える問題を解決するために弁護士として何ができるのか、何ができないのかを丁寧にご説明しています。

その際、弁護士よりも適切な相談先がある場合には、ご相談者の抱える問題・ご希望に応じた適切な相談先もご案内しています。

ご安心してなんでもご相談くださいませ。 -

弁護士に依頼する場合の費用はどれくらいかかりますか?

-

他の弁護士に依頼している場合でも相談できますか。

内容によってはご相談いただくことが可能ですので、お問い合わせください。

なお、セカンドオピニオンでのご相談の場合は、初回より有料相談(1時間19,800円)でのご案内となります。 -

友人や家族の問題についても相談できますか。

ご相談者様が当事者ご本人様でない場合(親族や第三者の方からのご相談)は承っておりません。ご相談には、原則、ご本人様のご同席をお願いしております。